人類の移動。それは、自動車の登場によって大きく変化してきた。

また、自動車は利権、戦争と深い結びつきがある。

自動車と大麻にはどのような関わりがあるのか?

見ていきましょう。

目次

自動車の誕生

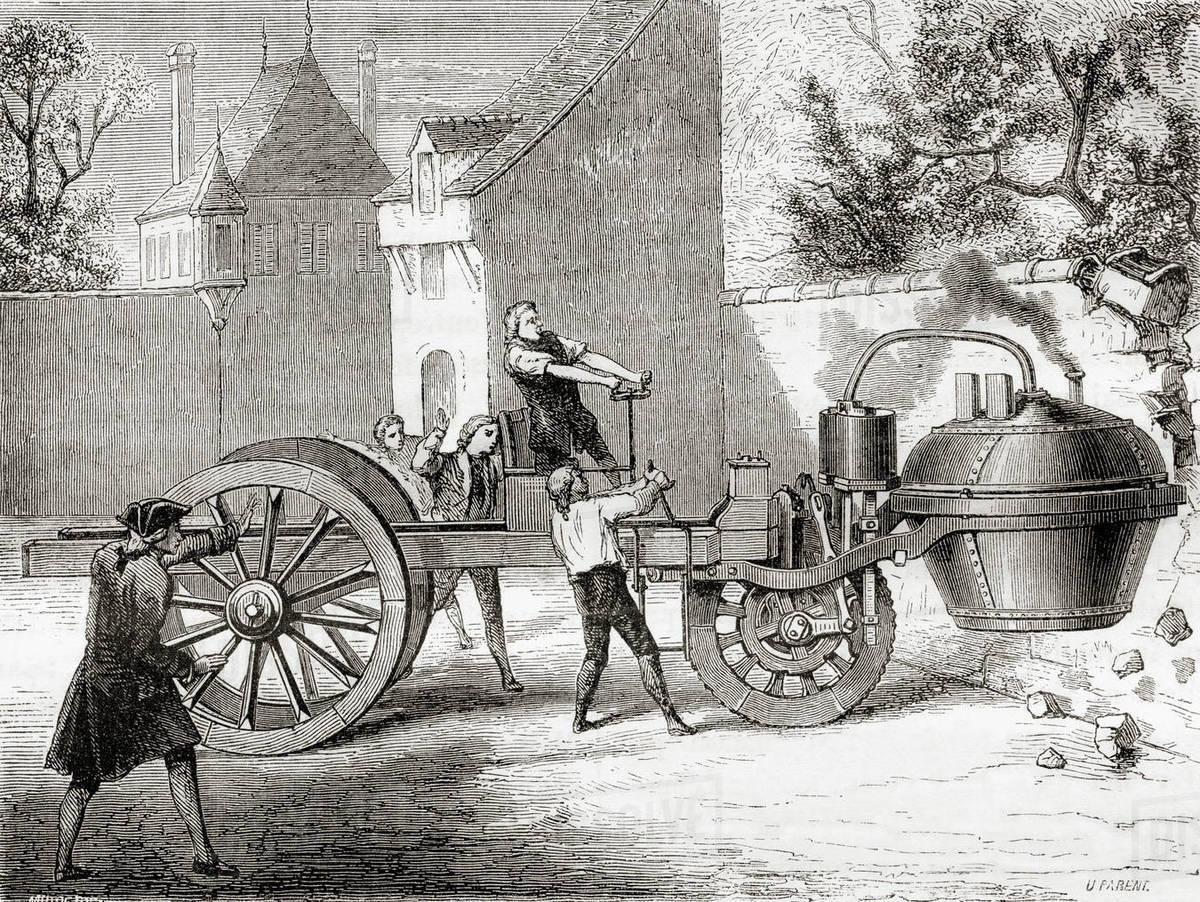

自動車の誕生は1769年。日本はまだ江戸時代である。

ヨーロッパでは馬車が全盛期の中、フランスでニコラ・ジョセフ・キュニョーにより、蒸気自動車が発明された。

この初めての自動車は、軍隊の大砲運搬のための重くて大きな車体で、スピードは10km/h以下だったと言われている。

その後、ワットが新方式の蒸気機関を開発するなど技術が向上し、徐々に馬車から蒸気自動車へ。一方で、既得権を守るために馬車業者は大きく抵抗しイギリスでは蒸気自動車を規制する法律が制定されるなどした。

電気自動車の誕生

電気自動車の歴史は、この頃である。実は、ガソリン車より古い。電池は1777年、モーターは1823年に発明され、1873年にイギリスで電気式四輪トラックが実用化された。

史上初の時速100㎞超えを達成したのは、電気自動車だった。1899年にジャメ・コンタント号が105.9㎞/hを達成している。

時代は石油へ

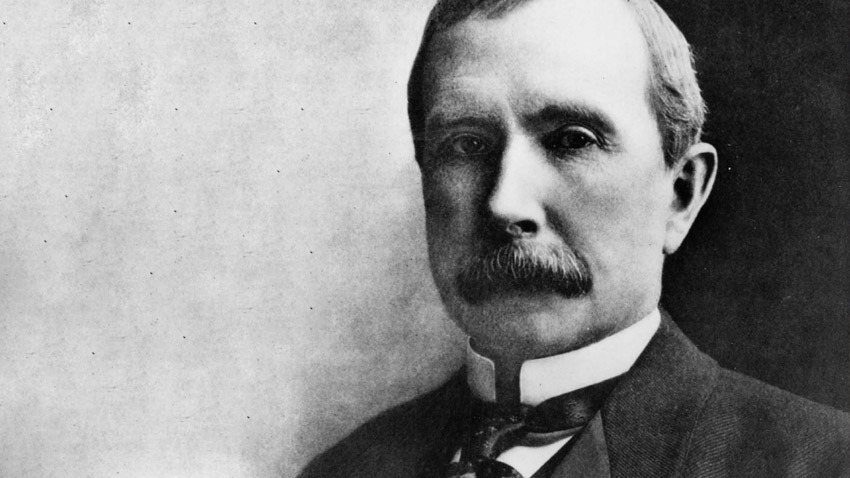

1870年ジョン・ロックフェラーにより石油企業スタンダードオイル社が創設された。

一気に力を付け、1878年にはアメリカの石油精製能力の90 %を保持するまでに。

この頃から、不自然なほどに電気自動車は社会から消え去り、ガソリン車の時代が幕を開ける。

ガソリン自動車の誕生

現在主流のガソリン自動車誕生は、1885~1886年。

蒸気自動車、電気自動車が混在していた頃、ドイツ人のゴットリープ・ダイムラーが4ストロークエンジンを開発し、1885年に木製二輪車にエンジンを載せて試走に成功、翌1886年に四輪車を開発。同じ1886年、同じくドイツ人のカール・ベンツがガソリンエンジンの三輪車を完成させて実際に販売。この頃は、貴族の乗り物であった。

自動車の一般普及

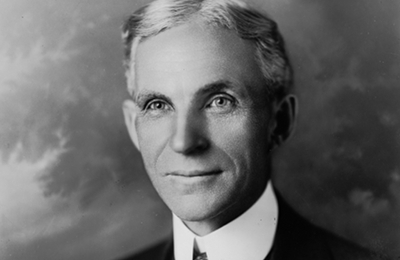

自動車が大衆化したのは、フォードの登場からである。

アイルランドからの移民2世のアメリカ人ヘンリー・フォードが大衆のために自動車を作ることを志し、1903年フォード・モーターを設立。

1908年にT型フォードが登場。簡素な構造で、運転も容易になり初年に1万台の製造。1913年には史上初のライン生産によって1日に1000台の生産が可能に。T型フォードは、生産終了した1927年までに1500万7033台という生産台数を記録。

大衆化が進むと同時に様々な高級車も出現。1906年イギリスのロールス・ロイス・シルバーゴーストは静粛性とスムーズさで世界的な名声を確立。他にもブガッティ、イスパノ・スイザ、キャデラック、デューセンバーグなど極めて高価な車を貴族が競って手に入れた。

初代日本産ガソリン車

日本産の初代ガソリン車は1907年(明治40年)「自動車の宮さま」と言われた有栖川宮威仁親王殿下が自動車の輸入・修理を行うオートモビル商会を設立した吉田真太郎と機械技術者の内山駒之助に要請し、10台ほどのガソリン車が作られた。しかし、ガタクリガタクリとなり満足いくものではなく、タクリー号と呼ばれた。

その後、明治後期から大正にかけて自動車国産化を何度試みても、当時の日本の技術では成功しなかった。

1932年(昭和7年)に日産自動車の前身「ダットサン商会」設立。

翌1933年(昭和8年)にトヨタ自動車の前身「豊田自動織機製作所自動車部」設立。

その後すぐに、第二次世界大戦に向けて、軍需用トラックの製造を始め乗用車の開発は中断。

アメリカで大麻が禁じられた

1930年代初頭アメリカで突然大麻の批判的な報道が連日繰り返されるように。

そして、今振り返れば明確な理由もないままに1937年アメリカ連邦政府は「大麻税法」を導入し、大麻を販売、入手、調合、所持した者に高額の税金を課し始めた。あまりにも税金は高額であったため、実質の禁止措置と言えるものでした。

第二次世界大戦勃発

1939年〜1945年の第二次世界大戦中、世界的で鉄鋼が不足。戦争には多くの鉄鋼資源を必要とした。

この期間、戦争を支えるために自動車産業から鋼材が流用され続けた。石油需要も合わせて増大。

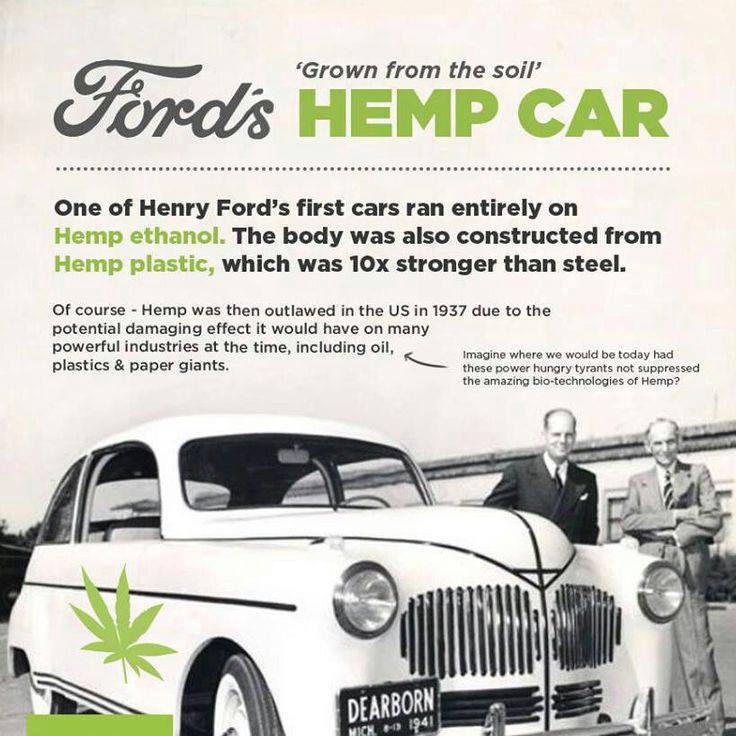

大麻由来車の開発

その頃、農家出身のフォード・モーター創業者ヘンリー・フォードは鉄鋼や石油を使用しない大麻由来のヘンプカーを開発。フォードは、金属製の車よりもヘンププラスチック車の方が重量が大幅に減るため安全性が高いと考えていた。

フォードは、1925年の時点ですでにニューヨークタイムズに次のように語っていました。

「未来の燃料は、道端にある果物から、またはリンゴ、雑草、おがくずなど、ほとんど何からでも生まれるでしょう。発酵できる野菜のあらゆる部分に燃料が含まれています」

フォードは農業を食料源としてだけではなく、自動車や燃料にできると考えていたのである。

そして、思い描くだけでなく試作品を完成させたのである。

ヘンプカーは石油利権に敗れた

技術はあったのにも関わらず、大麻が自由に使えない法律によって実現しなかった。

また、現在一部の国や地域で大麻が合法された後も大麻由来の自動車に関する情報が少ないのは、オリジナルの設計図が存在しないことが大きな理由の一つである。また、完成した大麻由来自動車は権力者によって破壊されてしまいました。

戦争が終わると鉄鋼不足は解消され、戦争特需の後の石油需要を作り出すために、衣服、日用品、薬にいたるまでありとあらゆる物が石油由来へと変わりました。

第二次世界大戦後の日本と自動車

戦後1945年、日本はGHQから乗用車の生産を禁止された。

1946年GHQにより大麻を取り締まるよう命令を受ける。

その後、1948年に大麻取締法制定。

1949年にGHQからの自動車生産制限が解除された。

GHQとは、「連合国軍最高司令官総司令部」という第二次世界大戦終結に伴うポツダム宣言を執行するために日本での占領政策を実施した連合国軍機関。総司令部(General Headquarters) の頭字語であるGHQや進駐軍という通称が用いられる。初代最高司令官は、ダグラス・マッカーサー。

時代は、ガソリン車から電気自動車へ

多くの国がガソリン車、ディーゼル車、プラグインハイブリッド車を国によって2025年〜2040年までに法的に規制すると発表。

更に脱プラスチック、脱炭素社会へシフトすると突然各国政府が言い出した。

それに合わせるかのように、大麻は合法化へ。

大麻合法化はエネルギー利権のシフト

医療効果が見つかったから。国によっては、取り締まれないほど数多くの人が使うようになってしまったから。

様々な理由は語られているが、大麻合法化に関わるのは実はもっと大きな話である可能性がある。

なぜなら、大麻を全世界的に禁じることで石油利権を牛耳ってきたその張本人たちも現在の新たな大麻利権に関わっていると噂されている。

筆者の想い

筆者の出身地は、クルマの街と言われる愛知県。

地元の友人はトヨタグループや関連企業で多くが働いています。(帝国データバンク調べで関連企業は約3万社と言われている)

馬車からガソリン自動車に変わった時、日本は完全に出遅れました。

しかし、結果的にトヨタ自動車は世界No.1の自動車企業に上り詰めました。

車の次の時代へのシフトチェンジ、大麻合法化、どちらも大きく遅れを取っていますが、日本人の知恵や底力はもの凄いものがあると信じています。

少なくとも1万2000年前から大麻と共にあった日本人の心に、生活に、数十年ぶりに植物としての大麻が戻ることを願っています。